■不足する看取りの力

40歳以上65歳未満の末期がん患者に介護保険が適用されるようになったものの、患者や家族からは「使いにくい」「制度がわかりにくい」という声も上がっています。在宅ケアが増えるにつれて、看取りを支える人材不足も目立ち始めています。(北村理)

「介護保険の申請はしません。主人はまだ生きる気でいます」

50代の男性の妻は、治療先のがん専門病院で、自宅療養へ移行する説明を始めた在宅医に、きっぱりと言った。

男性は食道がんが肝臓に転移していた。病名は告知されていたが、余命は知らされておらず、職場復帰を希望した。退院後の自宅療養も、その過程と考えていたのだ。

在宅医は近く終末期に入るとみて、介護保険の手続きを男性の妻に促した。

しかし、妻は「介護保険の手続きをしたことを、夫が知ったら、いずれ自分の体が動かなくなり、死が近いことを悟るだろう。そうしたら、夫の生きる気力を奪うのではないか。介護は無理をしても家族でやりたい」と、在宅医に訴えたのだ。

介護保険を末期がんの患者に適用するにあたっては、当初から「患者が余命期間を含めた病状をすべて知っているわけではない」との問題が指摘されていた。病名は告知しても、余命まで知らせるのをためらう医療機関はあり、このケースは典型的な例といえそうだ。

◇

患者サイドからは、これ以外にもいくつかの使いにくさが指摘されている。

例えば訪問看護には、医療保険と介護保険のいずれにもサービスがある。しかし、自身の利用するサービスがどちらになるかは分かりにくい。

厚生労働省によると、医療保険と介護保険がいずれも使える場合、原則、介護保険が優先される。しかし、末期がんは診療報酬で訪問看護が頻回に認められる「特定疾病」のひとつ。訪問看護では医療保険が適用される。

しかし、患者の自己負担は介護保険なら1割。医療保険なら、3歳以上70歳未満は3割。患者や家族からは「負担が大きい」と、不満の声も出るようだ。

「介護保険の申請をしたのに、訪問看護が介護保険の1割でなく、医療保険の3割負担であることに納得せず、使い控えをする利用者もいる」というのは、白十字訪問看護ステーション(東京都新宿区)の秋山正子所長だ。

中には、「医療保険ではなく、介護保険で支払いたい」と、譲らない患者の家族とのトラブルを避け、差額を負担する訪問看護ステーションもあるという。

それでも、秋山所長は「在宅ケアは、入院に比べれば負担が数分の1。その点を理解して、うまく利用すればよいのでは」と、介護保険や公費助成などの利用を勧める。

東京都の5分の1にあたる10の市区では、介護保険の適用が間に合わない患者を対象に、電動ベッドなどの福祉用具が1割負担で使えるなどの公費助成をしている。東京都は「残された時間が限られた患者には、介護保険の適用は困難がある。少しでも利用者負担が軽くなるよう、公費助成を推奨している」とする。

◇

自宅療養はじわじわと増加しており、介護力の不足も懸念される。

東京都北部で在宅ケアを実施する要町病院(東京都豊島区)によると、在宅看取りの依頼は年々増えている。介護保険が適用になった過去1年でがん専門病院などからの紹介数が20%増加。在宅看取りの経験の薄い訪問介護事業所にも協力を求めた。しかし、それが最後の瞬間での連携ミスにつながる事態も生じた。

在宅看取りでは、死亡まで24時間以内に医者が診断をしていなければ、「変死」扱いで警察の検視の対象になる。要町病院で一昨年までの10年間に、看取りが間に合わず、変死に近い状況になったのは6件。しかし、昨年は1年間で3件にのぼった。うち、2件が独居。

以前は、あわてた家族が救急車を呼び、警察が来てしまうケースが多かったが、昨年はいずれのケースも、救急車を呼んだのはヘルパーだったという。

要町病院の吉沢明孝副院長は「独居でも、最後まで家で過ごすことはできる。しかし、人手が足りない分、きめ細かい対応が必要になる。ヘルパーらには主治医への連絡厳守を申し送りしていたのに、守られなかった。複数のヘルパーが入るため、申し送りが行き渡らなかったようだ」と、くやしがる。

背景には、核家族化で介護力が乏しく、ヘルパーに支援を求める世帯が増えたこともありそうだ。吉沢副院長は「良い自宅療養を実現するには、医療、看護、介護をバランス良く利用できることが条件。現状は看取りのできる看護師も介護士も少ない。在宅ケアを普及させるなら、マンパワーの充実が不可欠だ」と話している。

◇

【40歳以上65歳未満の介護保険が適用される主な疾病】

回復の見込みのないがん、関節リウマチ、脳血管疾患、閉塞(へいそく)性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、骨折を伴う骨粗鬆(そしょう)症、初老期の認知症、早老症、パーキンソン病関連疾患、糖尿病性神経障害(同腎症、同網膜症)、筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症、脊髄(せきずい)小脳変性症、膝(ひざ)あるいは股(こ)関節に著しい変形性関節症

◇

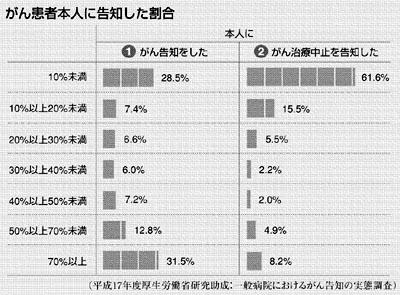

全国の中・小規模(50床以上300床未満)の504人の医師が回答。「本人に最初に病名告知した」患者の割合が、過去1年間に担当したがん患者の10%未満と答えた医師は28・5%。「本人に最初にがん治療の中止を告知した」患者の割合が、同じく10%未満と答えた医師は61・6%。

一方、「本人に最初に病名告知した」患者の割合が、同70%以上と答えた医師は31・5%。「本人に最初にがん治療の中止を告知した」患者の割合が、同70%以上と答えた医師は8・2%と、本人への告知が低い層と高い層に分かれた。ただ、全般的に告知相手として多かったのは「家族」で、「本人と家族」「本人」と続いた。

(2007/12/05)