■訴訟の限界

■対立し、「疲れた」7割

日本の医療水準の高さには定評がありますが、それでも医療事故を原因とした医療紛争は後を絶ちません。事故被害者は裁判で紛争を解決しようとしますが、法廷での対立は病院、患者双方に疲弊をもたらしかねません。そんな中、裁判以外の紛争解決(ADR)を目指す動きが各地で広がっています。(佐久間修志)

「裁判は攻撃的に双方が争い、主張する場であって、お互いが人と人として向き合えることはありませんでした」

約5年に及ぶ法廷闘争の果てに、大阪府豊中市の主婦、佐々木孝子さん(60)の心に残ったのは、むなしさと喪失感だった。

佐々木さんは平成6年2月に二男、正人さん=当時=(17)を医療事故で亡くし、同年4月、病院側を提訴した。

提訴に踏み切ったのは、病院への怒りと不信感からだ。「息子がなぜ死んだのか説明してほしい」。佐々木さんを前に主治医は分厚い文献を開き、「初めての症例で分からなかった」。謝罪はなかった。

佐々木さんは本人訴訟で自ら医師に尋問した。目の前に現れた医師は以前に比べてやせていた。その姿を見て、「提訴されたことで心理的負担があったのでは」と思った。それでも真実を問い続けた。

判決は病院側の過失を全面的に認定、佐々木さんは勝訴した。

しかし、佐々木さんは振り返る。「当時は病院の過失を明らかにするには訴訟しかなかった。病院が初めにミスはミスとして認め、真摯(しんし)に謝罪していたら、私の心も癒やされていたでしょう」

■□■

最高裁の統計によると、医療関係の訴訟件数は年々増加。平成8年の575件から、16年には約2倍の1110件にまでふくれあがった。

だが、訴訟は一般的な紛争解決の手段と考えられてはいても、「医療事故被害者の思いには応え切れない」という声は以前からあった。

数多くの医療訴訟を手がけた加藤良夫弁護士は、医療事故被害者の「5つの願い」として、(1)原状回復(2)真相究明(3)反省謝罪(4)再発防止(5)損害賠償−を挙げる。

「医療事故の場合、(1)の原状回復は難しく、被害者は(2)以下を求めて訴訟を起こす。だが、訴訟は『再発を防止しなさい』『謝罪しなさい』と命じるのではなく、『賠償金を支払いなさい』と命じるもの。被害者の思いはいろいろなのに、賠償請求という形しかとれない」と、訴訟の限界を指摘する。

加えて、専門性の高い医療訴訟は、過失の証明に長い期間と多額の費用を費やす。ある弁護士は「交通事故なら100万円以内の費用が、医療事故になると最低2倍。係争期間も長く、被害者に負担が大きい」と話す。

市民団体「医療事故市民オンブズマンメディオ」の調査によると、医療事故被害者(家族を含む)が裁判などの法的措置をとった結果、「気持ちが落ち着いた」のは約4割止まり。一方で「精神的に疲れた」という回答が7割以上あり、十分な満足感を得られない実情が見て取れる。

■□■

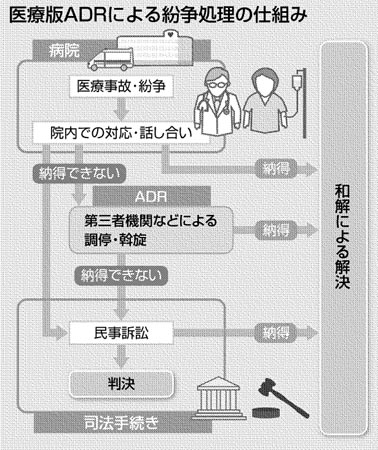

こうした中、注目を集めているのはADR(Alternative Dispute Resolution)と呼ばれる、裁判以外でのさまざまな紛争解決の手段だ。

主に、第三者機関が介入し、調停、斡旋(あっせん)などの手法で紛争を解決する。消費生活センターや民間の仲裁センターが入るのもADRの一種だ。

少額の費用で短期間の解決が可能。加えて、一家の稼ぎ手を失った遺族に対して事実認定を簡略化し、早期の賠償交渉に移るなど、ケースに応じた柔軟な対応ができる。

今年4月には「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)が施行され、調停、斡旋行為を行える団体の幅が広がった。これを受け、第三者機関による紛争解決を模索する動きが各地で広がっている。

18年3月に茨城県医師会が中心となって設立した「医療問題中立処理委員会」は医療版ADRの先駆けだ。

同委員会は患者側や医療機関から届け出のあった紛争について、弁護士や医師、学識経験者など3人の委員が仲介役となって調停を図る。昨年は13件を取り扱い、1件の和解が実現した。

委員の小沢忠彦医師は「不調に終わったケースも多いが、患者側が冷静に医療側の話を聞いていた。その後に法的措置となっても、早期に解決できる可能性が高い」と成果を強調する。

冒頭の佐々木さんは現在、シンポジウムなどで自身の医療訴訟の体験を語りながら、医療版ADRの必要性を語る。

「ADRは、医療者と患者が人間的に向き合う場となる可能性を秘めています。医療者と患者は対立するのではなく、かけがえのない命を救うため、共に考える関係にすべきです」

(2007/12/17)