■出産育児一時金 自己負担をサポート

妊娠・出産は人生の一大イベント。ところが、出産は病気でないため、分娩(ぶんべん)、入院などにかかる費用は原則、健康保険の適用外。健康な赤ちゃんを産むために欠かせない妊婦健診も自己負担です。しかし、こうした費用の一部をサポートしてくれる制度もあります。初回は、出産費用の公的補助「出産育児一時金」を紹介します。(横内孝)

「35万円ものお金を、いったん自分たちで立て替えるのと、立て替えないのとでは負担感が全然、違います」

昨年12月に長男を出産した茨城県茨城町の主婦、赤間由加里さん(38)は話す。赤間さんが利用したのは、出産育児一時金の受取代理制度。

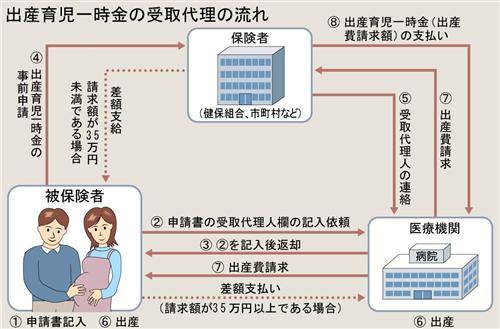

出産育児一時金はこれまで、出産後に申請し、病院への支払いが終わってから、30万円が支給されていた。それが、国の少子化対策で18年10月に35万円と増額になり、医療機関に直接支払われる制度が導入された。高額な出産費用をあらかじめ準備する負担が軽減され、支払いのため預金を取り崩す必要もなくなったわけだ。

◇

分娩・入院費が35万円以上かかった場合は、差額を医療機関に支払う。逆に、下回れば、差額は被保険者の口座に払い込まれる。手続きは原則、出産予定日の4週間前から。組合健康保険の加入者は会社などの健保窓口、中小企業が加入する政府管掌健康保険の加入者は管轄の社会保険事務所、国民健康保険の加入者は市区町村で手続きする。

ただ、利用には条件もある。東京都北区に住む喜多嶋由美さん(26)=仮名=は「出産費用を準備しなくて済む」と思い、区に申請したが、利用できなかった。「国民健康保険税(料)など、税金の滞納がない」との要件を、満たしていなかったのだ。

分娩・入院費は、地域や医療機関によって異なるが、正常の分娩・入院なら、30万〜50万円台といわれる。

3年前にも、長女を出産している赤間さん。当時、出産一時金は30万円で、実際の費用は34万円近かった。「今回もお金は用意していたけど、前回と違う病院で、どのくらいかかるか不安だった。費用が病院に直接、払い込まれれば、差額が出ても対応に余裕があるかなぁと、慌てて手続きをしました」という。

◇

「経済的負担が軽減できる」「出産費用の未払い対策になる」

妊婦、医療機関双方にメリットが大きい受取代理制度だが、環境整備が進んでいない面も。

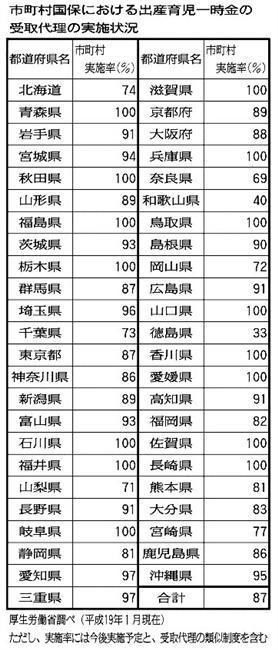

健康保険を運営する市町村や会社の健保組合にとって、この制度は導入義務のない任意事業。このため、導入は自治体や健保によってまちまちだ。

国が運営する政府管掌健康保険は一昨年10月に早々と実施したが、市町村は昨年1月現在で予定を含め、実施が87%。健康保険組合も、抽出した53組合の聞き取り調査で、実施は54%だ。

利用者も意外に伸びていない。日本産婦人科医会が昨年5月、全国の都道府県支部を通じて実施した調査によると、回答のあった41都府県の1592施設で、5月に出産し、同制度を利用した妊婦さんは17・4%と低迷した。

利用する医療機関が最多だったのは、沖縄(36・7%)で、次いで岡山(34・8%)、鹿児島、佐賀など。反対に、東京(5・9%)、神奈川(7・9%)、大阪の低迷が目立った。

制度の存在を知らない人が少なくないようで、冒頭の赤間さんも、制度を知ったのは、出産予定日の6日前。仕事納めの日とあって、その日のうちに書類入手、記入、提出に追われたという。

さらに、医療機関によっては、利用できないところもある。窓口での現金精算と違い、医療機関への振り込みが4週〜6週間ほどかかるため、利用に消極的な医療機関が少なくないとされる。出産場所を決める時点で、医療機関に利用できるかどうかを確認することが必要だ。

制度の普及について、日本産婦人科医会の石渡勇常務理事は「自治体と医療機関のPRが重要。市区町村は妊娠の届け出や母子手帳の交付時に制度をしっかり説明し、HPや広報媒体などで繰り返しPRすること。医療機関も分娩費用の支払いが困難と思われる妊婦には分娩前にこの制度を紹介することも大切」と訴えている。

(2008/01/14)