長崎大の症例検討会。診療所の代表として出口医師(最後列右から2人目)も参加し、在宅へ誘導している=長崎市

■スムーズな移行 入院中からケア計画

長崎市のドクターネットでは、診療所間の関係を密にすることと同時に、病院から診療所へ患者を誘導したり、在宅医を育成する努力もしています。同ネット創設者のひとり、白髭豊医師は「経験をうまく積み重ねれば、在宅療養の拡大は不可能ではない」といいます。(北村理)

長崎大学医学部・歯学部付属病院の症例検討会。

「このケースは在宅でいけますか? 末期がん患者さんですが」

同大学の緩和ケアチームの看護師、中嶋由紀子さんから、「長崎在宅ドクターネット」の出口雅浩医師に質問が飛ぶ。

「帰宅したいという意思確認ができれば、われわれで受けられます」

ドクターネットでは、出口医師はじめ、3人の医師が市内3つのがん拠点病院の症例検討会に出席し、入院中の患者の在宅療養が可能かどうかを病院側と協議する。

出口医師は「在宅でできると知ってもらえば、病院も早期に患者を離す決断ができる」と話す。送り出す側の長崎大学緩和ケアチームの北條美能留(みのる)医師も「診療所から迎えに来てもらうことで、患者さんにとっては、病院から出されるというイメージが払拭(ふっしょく)され、在宅に移りやすくなる」と利点を挙げる。

検討会は、開業医らが緩和ケアのノウハウを学習する場にもなる。患者情報を共有し、ノウハウを知っていれば、患者の変化も予測でき、緊急時の対応もしやすくなるからだ。

◇

同ネットは、がん拠点病院からの患者誘導に加え、メンバーの育成にも力を入れる。ある医師(43)は昨年、開業して1年ほどで、初めて末期がん患者の在宅医療に取り組んだ。

この医師を在宅療養に誘導したのが、同ネットのコーディネーター、詫摩和彦医師。

詫摩医師は、この医師が「外来に慣れたとみられた」昨年5月、ネットに勧誘。その後、勉強会や訪問診療に同行する機会を提供し、数カ月後には、詫摩医師が副主治医としてサポートすることを約束して、同地域の末期がん患者の主治医となることを勧めた。さらに、この医師と勤務医、専門医らと詫摩医師で、この患者専用のメーリングリストを開設し、24時間の連絡体制を整えた。

患者は結局、約2カ月在宅療養し、連携していた病院に搬送されて亡くなった。在宅療養に携わった医師は「病院では麻酔科医で、患者さんと密に接する機会がなかった。在宅療養に踏み出す不安はあったが、24時間のサポートがあり、精神的にも安心して取り組めた」と話す。

◇

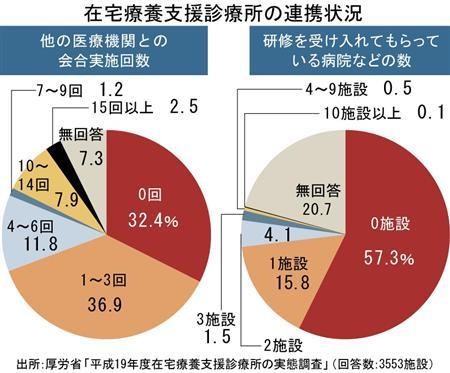

しかし、ドクターネットにも悩みはある。詫摩医師は「重症患者の割合が増え、診療所にとって重荷になることから、引き受ける医師の顔ぶれが限られてきた」という。一部の熱心な診療所に、在宅療養を受ける患者が集中するという悩みは、ここでも共通だ。

神奈川県横浜市の済生会若草病院の佐藤靖郎外科部長は「診療所に経験の違いがある以上、一定の診療所に患者が集中するのは仕方がない。それでも、在宅医療は診療所が中心になるべきだ」と指摘する。

佐藤外科部長は前任の国立病院機構横浜医療センターで地域の診療所と連携し、3年間で153人のがん患者を地域の診療所につないだ。佐藤医師が着目したのは「早期の退院計画を作り、診療所に無理のない連携をすること」だ。

在宅医療の経験に応じて、診療所を(1)初めての連携(2)低リスクの抗がん剤治療が可能(3)ハイリスクに対応可能−の3クラスに分け、「病院側で診療所への移行時期を調節した」。

同じ重症度の患者でも、経験のある診療所に送り出す場合は術後1カ月で移行。症状が安定するまで病院で多少長く見極めることもあるが、多くは2カ月で可能という。

153人のうち、53人が診療所でも化学療法を継続。うち、中断したのは2例。再発例7例のうち、診療所で5例を見つけるという成果をあげた。

ドクターネットの白髭医師も、在宅へのスムーズな移行、診療所の負担を軽減させるには、早期の退院計画作成がカギだという。「今後は、勤務医と病棟を回り、患者さんが病院で治療を開始する時期から、在宅への移行計画をたてたい」という。

詫摩医師は、訪問診療で街中を移動中も白衣を着て在宅医療をアピールしているという。「在宅でも、病院に負けないことを安全にできることを患者さんにも知ってもらいたい」と話している。

(2008/01/24)