育休中の柴崎さん(中央)。生まれたばかりの次女だけでなく、長女もパパの休みにピースサイン(提供写真)

■子育ては夫婦2人で

男性の子育て参加が進まない中、厚生労働省は8月、育児・介護休業法の見直し論議をスタートさせた。主要テーマの一つは、男性による育児休業(育休)の取得促進。子育てに参加するきっかけになると期待されている。企業などの先進事例から、現行制度の課題などを探った。(佐久間修志)

「あ、妻が専業主婦でも取れるようになった」。埼玉県戸田市に住む柴崎達夫さん(38)は平成17年、社内報の記事に目を留めた。次女が産まれる1カ月前。「今度は育休がとれるかも…」。喜ぶ妻の顔が思い浮かんた。

柴崎さんが務める「住友林業」(東京都)には、以前から育休制度はある。だが、当初は「他に養育者がいる場合は取得できない」という規定があり、柴崎さんも長女が生まれた8年前は、育休を取れなかった。

長女が生まれた当時、柴崎さんはオランダ駐在。異国の地で出産・育児をすることになった妻からは「休みを取れないの?」と言われたが、取れず、「申し訳ない気持ちになった」という。

柴崎さんは早速、妻に制度変更を連絡。16日間の育休を取った。「妻からは『昇進に響かないの?』と心配されましたが、会社側も後押ししてくれ、スムーズに取ることができました」

同社人事部によると、17年まで、男性の育休取得者はゼロ。要因の1つが先の規定だ。しかし、「家庭の暮らしを考える住宅メーカーとして、男性の育休取得がないのは問題」と、同社は同年、規定を撤廃。男性社員の取得者は今年9月現在で11人まで増えた。

海外事業本部に勤める岩崎淳さん(34)は「子供が生まれてすぐ育休を取りたかったが、仕事に区切りがつかなかった」。それでも、除外規定が撤廃されたため、仕事が一段落した4カ月後に、育休を取得できた。「それまで毎日が忙しかったが、少しは妻を助けられたかな」

人事部は「転勤の多い部署では、地域の手助けが期待できない場合も多い。夫婦2人で子育てを乗り切れるシステムが必要」と強調している。

◇

■厚労省「除外規定」撤廃目指す

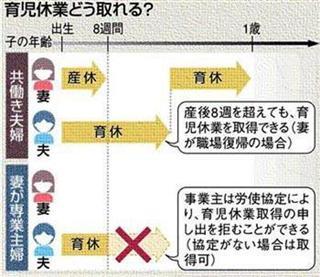

「育児・介護休業法」によると、労働者は子供が原則1歳になるまで、1回の育休を取得できる。期間契約の労働者でも、1年以上継続雇用され、子供が1歳を超えても雇われることが見込まれれば、取得が可能だ。

しかし、妻が専業主婦のサラリーマンは、育休を拒まれる可能性がある。除外規定として、「配偶者が(中略)子を養育することができると認められる労働者」については、事業主は労使協定で定めれば、育休の申し出を拒めることになっているからだ。

ただ、産後8週間は「子を養育できる」と見なされないため、妻が専業主婦の社員も育休を取れる。この期間を超えると、育休を取れない企業は少なくない。

厚生労働省の「21世紀出生児縦断調査」によると、子供を出産した時点で、女性の74%は無職。しかし、妻が専業主婦の社員も育休の対象とする事業所は約24%(厚労省「女性雇用管理基本調査」)。4分の3以上の事業所は、妻が専業主婦の男性社員に育休を認めていない。産後8週以降に育休を取ろうとしても、取れない男性社員は相当数に上るとみられる。

育休の問題に詳しい法政大の武石恵美子教授は「育休を取るか取らないかは個々人の自由だが、産後8週までしか認められないのでは、育休を取りたくても、スケジュール上、取れない人が出てくる」と、除外規定の弊害を指摘する。

こうした実態を受け、厚労省は8月、法改正を視野に検討を開始。除外規定の撤廃はメーンテーマの1つに位置づけられている。同省職業家庭両立課は「低迷する男性の育児休暇取得率を引き上げられれば」と意気込む。

東京大学の佐藤博樹教授は「除外規定は、男性が『子育ては妻が』と考えている社会環境の現れ。除外規定をなくすことは、男は仕事、女は育児といった認識を改めることにつながる」と話している。

◇

【用語解説】育児・介護休業法

育児休業法として平成4年に施行され、後に介護に関する規定が追加された。子育てで離職せず、仕事と子育てを両立できるよう、休業制度や短時間勤務などの制度が導入された。男女とも対象だが、男性の休業取得などが広がらないことから、男性の子育て参加を促進するため法改正論議が進んでいる。

(2008/10/15)