「収入が変わらず一安心」。颯大ちゃんを抱く石井さんと妻の江梨さん=山梨県中央区

■“稼ぎ頭”を会社も支援

男性が育児休業(育休)を取る上で、壁になるのが、育休中の収入。雇用保険から一部はカバーされますが、それ以上の給付をしない企業がほとんどです。そんな中、「一家の稼ぎ頭」が収入を気にせずに育休が取れるよう、金銭面でサポートする取り組みが広がっています。(佐久間修志)

「お疲れさま」。9月下旬、上司が給与明細を社員一人一人に手渡した。受け取った山梨県中央市の石井嗣人さん(25)は、いつもと変わらない金額を確認してカバンに入れた。「金額が変わらないので、休みを取ったのも忘れるくらいです」

石井さんは前月、育児のため9日間休んだ。石井さんが勤める「花王カスタマーマーケティング」(東京都)では、育休は5営業日まで有給。前後の土日を合わせれば9日間になる。同社では、家計の主な担い手が1カ月以上の休業を取った場合は、会社が100%を支給している。

石井家には今年7月、長男、颯大(そうた)ちゃんが生まれた。だが、里帰り出産した妻の江梨さん(24)に、毎日のように電話で「眠れない」と聞かされ、育児の大変さを知った。受話器を手に、「何とかできないか」と考えていた。

そんな矢先、目についたのが男性の育休を勧める社内掲示。「そっちに行くから」と聞かされた江梨さんは「夫の気持ちがうれしかった。夫婦から家族になったんだなって思った」。

育休が無給なら、「取らなかったと思う」という。「収入がなくなったら、育児代が不安で、かえって家庭を支えられない。会社の制度に感謝しています」

共同印刷(東京都)に勤める皆川滋紀さん(39)も「会社の支援で助かった」という。同社は男女にかかわらず、4週間までの育休には国の休業保障と合わせて8割を保障する。上乗せ分は職場復帰から6カ月後、一括で支払う。今年までに男性では9人が育休を取得。皆川さんも制度を活用して1カ月の育休を取った。

「男の育休は長期にはならないし、蓄えさえあれば取れると思う。ただ、職場からの金銭的サポートがあった方が、背中を押されるのではないでしょうか」

◇

■法定の所得保障は62%

育休を取った人への所得保障は現在、雇用保険で育児休業給付制度がある。

雇用保険法では、平成22年3月までに育休を始めた人に、休業前賃金の3割(育児休業基本給付金)、職場復帰後に6カ月以上雇われた場合、2割を加算する。育休中は社会保険料の支払いが免除され、実質62%の所得が保障される計算だ。

しかし、保障は十分とは考えられていないようだ。中小企業庁が17年度に行った調査によると、職場の雰囲気以外で、育休の取得を躊躇(ちゅうちょ)する要因としては、「所得が減ってしまう懸念」(57・1%)が最も多かった。

ただ、企業側には「社員の育休中は、他の社員が仕事をカバーしている。休んでいる社員に給与を払うのは、社内の理解が得られにくい」(東京商工会議所産業政策部)という事情が。労働者側も「企業の福利厚生だけでなく、公的な経済的サポートの充実が欠かせない」(連合・山口洋子副事務局長)と話す。

行政側も経済的支援策を打ち出している。国は育休取得者の代替要員を確保し、取得者を原職に復帰させた事業主に、財団法人を通じて最大50万円を助成する。

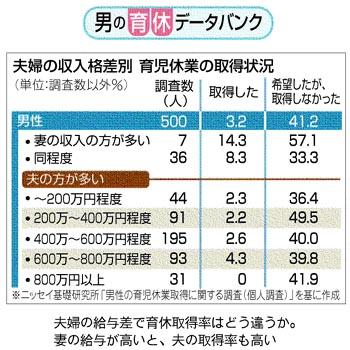

また、「男女の給与格差を縮めることが長期的な改善につながる」と話すのは、育休体験記を出版した経済産業研究所の山田正人総務副ディレクター。「共働きの夫婦で、夫が育休を取らないのは、妻より夫が無給になる方が家計に響くから。女性の賃金水準が上がれば、育休取得が進むのでは」と話している。

(2008/10/16)