宝塚歌劇団に出合ったのは、昭和40年のパリだった。 宝塚歌劇団に出合ったのは、昭和40年のパリだった。

「サルトルの実存主義にあこがれて遊学中にパリ公演があったのです。パーティーに出かけていくタカラジェンヌをシャンゼリゼで見たとき、舞台の真っ白い衣装で化粧をしていて、夢のようにきれいでしたね」

1年ほどで帰国、演出家の白井鐵造に紹介され、宝塚の試験を受けることになる。

「お断りするつもりで行ったら作文を書かされ、それが『分からんけど面白い』と合格。その後は昔の映画やフランス映画が好きだったのが役立ちました」

41年入団。1年目で古城都(こしろ・みやこ)のトップお披露目公演「アディオ・アモーレ」を担当、あ年目に「ウエスト・サイド・ストーリー」を手がけた。

「宝塚の衣装は浮世離れしているようですが、時代、流行を知った上で、時代におもねるのではなく、どう宝塚風にするかが大事。台本を読み込み、背景を調べ、作・演出家の好みや個性を把握。考えて突き詰めて、演出家の意図をくみ取り、自分のエッセンスを加える。そうすればデザインが出てきます。そのためにも、作品に対する客観性や批評眼を忘れないようにしています」と話す。

東京宝塚劇場で上演中の花組、宝塚大劇場で上演中の雪組も担当。年間10作品以上。ひとつの芝居で80から120もデザインする。最近はビデオ撮影に対応し、きめ細かい細工にもこだわるようになった。

|

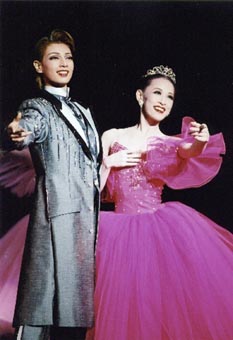

| 雪組のショー「レ・コラージュ−音のアラベスク」(11月8日−12月23日、東京・日比谷の東京宝塚劇場)の一場面。左から朝海(あさみ)ひかる、舞風(まいかぜ)りら |

「男役は男らしく、娘役はより女らしくが基本。宝塚のスターは人間の一生のうちで一番輝いている時期にいる。飾りすぎてもその輝きとけんかします。生徒が本来持っている個性と演じる役の持つキャラクターの合致点と相違点のバランスを取ることでデザインは決まります」と、さすが熟練の言葉だ。

|