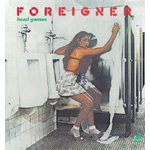

フォリナー「ヘッド・ゲームス」

おじさん感涙の産業ロック

ワーナーミュージック・ジャパン

WPCR-12563 ¥2300

WPCR-12563 ¥2300

このところ往年のロック作品の、紙ジャケット体裁にしての再発売が相次ぎ、中年ロックファンを喜ばせている。かくいう僕もそのひとり。

紙ジャケット体裁とは、かつてのLPレコード時代の装丁をCDサイズにミニチュア化したもの。微に入り細に入り再現する細かい技は、まさにわが国ならではの“工芸品”だ。

かつて聞いた話では、紙ジャケ再発の最初はビクターエンタテインメントによるジャズ作品。リバーサイドやプレスティッジというレーベルの、1950年代のモダンジャズの名作群の諸作だったはずだ。

ロックはワーナーミュージックがレッド・ツェッペリンで試みたのが最初のはず。少なくとも大ヒットしたのは、ツェッペリンで、だ。ワーナーは次いでイエスの旧作も紙ジャケ化し、中年ロックファンに歓迎された。

おそらく最後発のソニーミュージックもマイルス・デイビスらジャズの巨人の作品を皮切りにボブ・ディラン、ビリー・ジョエルらの旧作を次々に紙ジャケ化し、サンタナの「ロータスの奇跡」では、6面折りたたみという特殊装丁を見事に再現し、話題になった。

ツェッペリンの前に東芝EMIがビートルズを紙ジャケで出し直そうとしたが、英アップルが日本固有の商品は認めなかった、という話も聞いた記憶があるが定かではない。ともかくこのロック史上最大のバンドについては、いまだに紙ジャケ化はおろかリマスター盤すら市場に出ていない。

いくつかのとりこぼしはあるものの、60年代、70年代の大所の作品が順調に紙ジャケ化される中、ついにリーチは80年代のバンドのものに届いてワーナーはバッド・カンパニーやフォリナーを出した。

ポール・ロジャースというブリティッシュロックの歴史に足跡を残す立役者を擁したバッド・カンパニーに比べて、英米混成メンバーによるフォリナーは、もっと時代に則した存在だった。すなわち「産業ロック」と呼ばれた、おそらく評論家の渋谷陽一あたりが、やや批判的な意を込めて命名した種類のロックの、代表的な存在のひとつとして活躍した。

ロックはベトナム戦争の終結とともに社会的意義を見失ったという見方がある。ロックから社会的意義が失われたのか、ロックのほうがその意義を見失ったのか、当時中学生だった僕には実感としてよく分からないのだけれど。

ともかく76年のイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」をクロージングテーマとしてロックの最盛期は幕を閉じ、同じころ英国ではパンクロックが興隆し、音楽状況は混沌(こんとん)とし始める。混沌を抜け出したいくつかのバンドが商業主義に乗り、壮麗なサウンドを80年代前半に奏で始める。そうしたバンドを画竜点睛としてやや見下した呼び名だった、はずだ。

少なくとも中年ロックファンは、「産業ロック」という呼び方にある種の悪意を感じ取るが、いまではそれよりも郷愁のほうが強い。

僕などは「産業ロック」ゆえに一定期間聴き返す気持ちはなかったし、また聴こうとしてもCDの入手が困難だったりした。そういう意味では産業ロックの諸作の立ち位置はフュージョン作品と似ていなくもない。

なんにしろ、それらがLP時代の産物だったことが僥倖(ぎょうこう)して、産業ロック作品も紙ジャケ化できちんとした形で再発売されているわけだ。

さて、フォリナー。僕は「4」を発売当時、輸入盤で購入したのを最後にほとんど聴かずにきた。何年か前にベスト盤「ヴェリー・ベスト・オブ・フォリナー」を入手して聴いたが、首をかしげた。「冷たいお前」で始まり「アージェント」に続く、この代表曲集はなんだか憂うつな雰囲気に支配されていたからだ。はて、こんなバンドだったか?

以来、このベスト盤も聴かなかったが、今回は中年ロックファン仲間の勧めに従い、思い切ってデビュー作「栄光の旅立ち」(77年/全米4位)から4作目の「4」(81年/全米1位)までを、まとめ買いしてみた。中年仲間の勧めで「4」を購入したときのことを漠然と思い出したからでもある。

あの数字の「4」をあしらった装丁はいやに記憶に残っていた。ということは、とても気に入ったか、がっかりしたのかどちらかだったのだ。いずにしろ印象に残っている作品だったわけで、記憶を検証したくなったのだ。

結論からいえば、前述のベスト盤は、少なくとも僕にとっての当時のフォリナー像をまったく正しく伝えていなかった。

4作を通じて再会したフォリナーは、しまったリズムと軽快なリフとが魅力的な、まさにカッコよさいっぱいのロックを聴かせてくれる。憂うつどころか、爽快(そうかい)である。

そのカッコよさ、聴きやすさこそが「産業ロック」たるゆえんなのであり、あのベスト盤は、もしかしたらそれを嫌ってちょっとはすに構えてみせたのかもしれない。

総合的にみれば「ダブル・ヴィジョン」(78年/全米3位)が、やはりもっとも優れているだろう。よく締まり、しかし重すぎないエイトビートの上で奏でられる、けれんみたっぷりの、よく乾いたギターリフがたまらない「ホット・ブラッデド」。緊迫したテンポが中間部で半分になって憂愁味も漂わせる表題曲。それこそ先のベスト盤を支配した憂うつさを代表する「蒼い朝」。実にバランスよい。

個人的には「ヘッド・ゲームス」(79年/全米5位)だ。スティーブ・ミラー・バンド「ジェット・エアライナー」をさらに快調に仕立てたような「ダーティー・ホワイト・ボーイ」で始まり、ブルーなピアノのリフと心地よいテンポとの組み合わせが味わい部会「真夜中の電話」に続き、「ピーター・ガン」に似た乾いたギターのリフから一気に乾いたロックに突入する「女たち」…。面倒くさいことなんて考えなくてもいい。

友人から借りるなどして聴いていたフォリナー。その新作をついに自分でも買ったぞ。そういう胸の高鳴りとともに、ためつすがめつながめたのが「4」のジャケットだったのだろう。僕の記憶とはつまりそういうことだったのだ。

さて、産業ロックはしかしロックの延命装置たりえず、U2をはじめとするいくつかのバンドが生き残った(フォリナーは復活してこの13、14日に来日公演を行うが!)ことをのぞけば、音楽状況はやがてマイケル・ジャクソンに代表されるブラックミュージックに席巻されていく。この路線はやがてヒップホップの興隆につながり、一方ロックは、産業ロックの反動だったのかより内省的に、悪くいえば陰うつなものが主流を占めるようになる。

というわけで、このバブリーで快活なロックは、若い聴き手にはどう聴こえるのだろう。まあ、いいではないか。紙ジャケ作品は、音楽の神が中年ロックファンにのみ与えてくれた福音なのだ。次はスティックスを出してくれい。(ENAK編集長)

紙ジャケット体裁とは、かつてのLPレコード時代の装丁をCDサイズにミニチュア化したもの。微に入り細に入り再現する細かい技は、まさにわが国ならではの“工芸品”だ。

かつて聞いた話では、紙ジャケ再発の最初はビクターエンタテインメントによるジャズ作品。リバーサイドやプレスティッジというレーベルの、1950年代のモダンジャズの名作群の諸作だったはずだ。

ロックはワーナーミュージックがレッド・ツェッペリンで試みたのが最初のはず。少なくとも大ヒットしたのは、ツェッペリンで、だ。ワーナーは次いでイエスの旧作も紙ジャケ化し、中年ロックファンに歓迎された。

おそらく最後発のソニーミュージックもマイルス・デイビスらジャズの巨人の作品を皮切りにボブ・ディラン、ビリー・ジョエルらの旧作を次々に紙ジャケ化し、サンタナの「ロータスの奇跡」では、6面折りたたみという特殊装丁を見事に再現し、話題になった。

ツェッペリンの前に東芝EMIがビートルズを紙ジャケで出し直そうとしたが、英アップルが日本固有の商品は認めなかった、という話も聞いた記憶があるが定かではない。ともかくこのロック史上最大のバンドについては、いまだに紙ジャケ化はおろかリマスター盤すら市場に出ていない。

いくつかのとりこぼしはあるものの、60年代、70年代の大所の作品が順調に紙ジャケ化される中、ついにリーチは80年代のバンドのものに届いてワーナーはバッド・カンパニーやフォリナーを出した。

ポール・ロジャースというブリティッシュロックの歴史に足跡を残す立役者を擁したバッド・カンパニーに比べて、英米混成メンバーによるフォリナーは、もっと時代に則した存在だった。すなわち「産業ロック」と呼ばれた、おそらく評論家の渋谷陽一あたりが、やや批判的な意を込めて命名した種類のロックの、代表的な存在のひとつとして活躍した。

ロックはベトナム戦争の終結とともに社会的意義を見失ったという見方がある。ロックから社会的意義が失われたのか、ロックのほうがその意義を見失ったのか、当時中学生だった僕には実感としてよく分からないのだけれど。

ともかく76年のイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」をクロージングテーマとしてロックの最盛期は幕を閉じ、同じころ英国ではパンクロックが興隆し、音楽状況は混沌(こんとん)とし始める。混沌を抜け出したいくつかのバンドが商業主義に乗り、壮麗なサウンドを80年代前半に奏で始める。そうしたバンドを画竜点睛としてやや見下した呼び名だった、はずだ。

少なくとも中年ロックファンは、「産業ロック」という呼び方にある種の悪意を感じ取るが、いまではそれよりも郷愁のほうが強い。

僕などは「産業ロック」ゆえに一定期間聴き返す気持ちはなかったし、また聴こうとしてもCDの入手が困難だったりした。そういう意味では産業ロックの諸作の立ち位置はフュージョン作品と似ていなくもない。

なんにしろ、それらがLP時代の産物だったことが僥倖(ぎょうこう)して、産業ロック作品も紙ジャケ化できちんとした形で再発売されているわけだ。

さて、フォリナー。僕は「4」を発売当時、輸入盤で購入したのを最後にほとんど聴かずにきた。何年か前にベスト盤「ヴェリー・ベスト・オブ・フォリナー」を入手して聴いたが、首をかしげた。「冷たいお前」で始まり「アージェント」に続く、この代表曲集はなんだか憂うつな雰囲気に支配されていたからだ。はて、こんなバンドだったか?

以来、このベスト盤も聴かなかったが、今回は中年ロックファン仲間の勧めに従い、思い切ってデビュー作「栄光の旅立ち」(77年/全米4位)から4作目の「4」(81年/全米1位)までを、まとめ買いしてみた。中年仲間の勧めで「4」を購入したときのことを漠然と思い出したからでもある。

あの数字の「4」をあしらった装丁はいやに記憶に残っていた。ということは、とても気に入ったか、がっかりしたのかどちらかだったのだ。いずにしろ印象に残っている作品だったわけで、記憶を検証したくなったのだ。

結論からいえば、前述のベスト盤は、少なくとも僕にとっての当時のフォリナー像をまったく正しく伝えていなかった。

4作を通じて再会したフォリナーは、しまったリズムと軽快なリフとが魅力的な、まさにカッコよさいっぱいのロックを聴かせてくれる。憂うつどころか、爽快(そうかい)である。

そのカッコよさ、聴きやすさこそが「産業ロック」たるゆえんなのであり、あのベスト盤は、もしかしたらそれを嫌ってちょっとはすに構えてみせたのかもしれない。

総合的にみれば「ダブル・ヴィジョン」(78年/全米3位)が、やはりもっとも優れているだろう。よく締まり、しかし重すぎないエイトビートの上で奏でられる、けれんみたっぷりの、よく乾いたギターリフがたまらない「ホット・ブラッデド」。緊迫したテンポが中間部で半分になって憂愁味も漂わせる表題曲。それこそ先のベスト盤を支配した憂うつさを代表する「蒼い朝」。実にバランスよい。

個人的には「ヘッド・ゲームス」(79年/全米5位)だ。スティーブ・ミラー・バンド「ジェット・エアライナー」をさらに快調に仕立てたような「ダーティー・ホワイト・ボーイ」で始まり、ブルーなピアノのリフと心地よいテンポとの組み合わせが味わい部会「真夜中の電話」に続き、「ピーター・ガン」に似た乾いたギターのリフから一気に乾いたロックに突入する「女たち」…。面倒くさいことなんて考えなくてもいい。

友人から借りるなどして聴いていたフォリナー。その新作をついに自分でも買ったぞ。そういう胸の高鳴りとともに、ためつすがめつながめたのが「4」のジャケットだったのだろう。僕の記憶とはつまりそういうことだったのだ。

さて、産業ロックはしかしロックの延命装置たりえず、U2をはじめとするいくつかのバンドが生き残った(フォリナーは復活してこの13、14日に来日公演を行うが!)ことをのぞけば、音楽状況はやがてマイケル・ジャクソンに代表されるブラックミュージックに席巻されていく。この路線はやがてヒップホップの興隆につながり、一方ロックは、産業ロックの反動だったのかより内省的に、悪くいえば陰うつなものが主流を占めるようになる。

というわけで、このバブリーで快活なロックは、若い聴き手にはどう聴こえるのだろう。まあ、いいではないか。紙ジャケ作品は、音楽の神が中年ロックファンにのみ与えてくれた福音なのだ。次はスティックスを出してくれい。(ENAK編集長)

これまでに聴いたCD

産経Webは、産経新聞社から記事などのコンテンツ使用許諾を受けた(株)産経デジタルが運営しています。

すべての著作権は、産経新聞社に帰属します。(産業経済新聞社・産経・サンケイ)

Copyright(C)2007 SANKEI DIGITAL INC. All rights reserved.

|